Qu'est-ce qu'un chien policier?

Le terme de chien policier désigne des chiens utilisés par les forces de l'ordre au sein d'unités spécialisées appelées brigade canine. En France, cette dernière englobe la Police nationale, la Gendarmerie nationale, la Douane et la Police municipale...

Lorsque l'on dit "Chien Policier" apparaît immédiatement l'image du Berger Allemand ou du Malinois. Mais il n'existe pas une race unique de chien policier. Ce qualificatif peut s'appliquer à plusieurs races reconnues, par expérience, susceptibles de fournir des spécimens particulièrement doués pour accomplir certains exercices, certains travaux qui se présentent fréquemment dans le domaine de la Police.

L'historique des chiens dans la Police Nationale et la Gendarmerie

1845 - La Préfecture de Police a utilisé pour la première fois des chiens pour tenter de sauver des personnes de la noyade ou des candidats au suicide. Mais cela n'a pas donné les résultats escomptés et la PP a préféré installer des bouées sur tous les ponts parisiens.

1900 – Emploi pour les sauvetages de quelques chiens de race Terre Neuve à la brigade fluviale de la Préfecture de Police. Tentative vite abandonnée.

1907 - Au début du siècle, le Préfet Louis LEPINE décide la création d'une unité de chiens de police, suite à un rapport du Conseiller Municipal de Paris, Emile MASSARD, faisant état d’expériences étrangères, d'abord affectée à Neuilly sur Seine pour lutter contre la recrudescence des cambriolages qui sévissaient dans ce secteur. Mise en place d’un club du chien de Police. Les bons résultats obtenus par ces animaux d'attaque et de défense ont incités l'administration à employer une Brigade canine pour assurer la sécurité des rues la nuit.

1908 - A cette période, plus de la moitié des commissariats de banlieues étaient dotés de chiens. Ces premiers essais discrets se sont avérés probants et ont été par la suite appliqués dans la capitale. Jean Marc NOVARO, Commissaire Principal, chargé des unités de prévention de la Direction de la Sécurité Publique, souligne que si on comptait trente trois chiens répartis dans plusieurs arrondissements de la capitale ainsi qu'à la Brigade Fluviale avant la Première Guerre Mondiale, il en existait cent quarante cinq en banlieue.

1917 – Abandon progressif de ces initiatives ; restitution des animaux aux chenils du club du chien de police.

1923 - La Préfecture de Police autorise les gardiens de la Paix affectés en banlieue à emmener leurs propres chiens pendant leur service. Mais cette pratique à rapidement disparu faute de candidats. Ce n'est donc qu'au début des années 50 que la Préfecture de Police a véritablement créé une Brigade Canine destinée à faciliter l'action de la Police dans l'accomplissement de ses tâches.

1942 – La Sûreté Nationale fait installer deux chenils dans l'Allier (communes de DROITURIER et LAPALISSE) pour l'élevage et le dressage des chiens.

1945 – Ces chenils sont supprimés et les 53 chiens qui s'y trouvaient sont alors mis à la disposition des corps urbains de Marseille, Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble.

1945 – Création du chenil central de la Gendarmerie à Gramat et sa devise "Toi, moi, pour eux".

1950 – Organisation à PARIS d’un service de chien de Police par la Préfecture de police. Au départ, un effectif de 5 chiens de race Berger Allemand, très rapidement triplés.

1952 – Création du premier centre de dressage de chiens des douanes à Saint-Ingbert.

1953 – Le Centre National de Formation des Brigades Canines (C.N.F.B.C.) est créé à Marseille. Il sera dissous en 1966 et transformé en compagnie cynophile.

1955 – A partir de cette date, mise en place progressive des Brigades Canines des Polices Urbaines à l’échelon national.

1958 – Au chenil de Beni-Messous, Gamin est le premier chien à être décoré de la médaille de la Gendarmerie Nationale.

1965 – Le Centre National de Formation des Unités Cynophiles (C.N.F.U.C.) est implanté à Cannes-Ecluse, la formation des Unités Canines de la Préfecture leur est confiée. Rattachement à l’E.S.I.P.N. en 1974.

1970 – Suite aux avalanches meurtrières de l'hiver 70 création des premiers chiens d'avalanche Gendarmerie.

1973 – Formation de chiens de recherche de stupéfiants.

1976 – Premiers chiens d'assaut pour le GIGN.

1978 – Création des premières Unités Canines légères

1982 – Début à Paris de la formation Section Explosif. Suros a été présenté comme étant le premier chien détecteur d'explosifs. 3 types de recherches: sur véhicule, sur bagages, et sur bâtiment extérieur.

1985 – Formation des équipes P.A.F. (Police Aux Frontières) sur Paris et début de formations des chiens explosifs par le C.N.F.U.C.

1996 – Création de la section Capture (Capture d'animaux errants, blessés ou agressifs. Information des propriétaires d'animaux sur la réglementation sanitaire en vigueur).

1996 – Le chenil central de la Gendarmerie de Gramat prend l'appellation "Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie (CNICG)"

2000 – Création du module "recherche de restes humains".

2000 – Création de la cellule spécialisée en odorologie.

2004 – Création du module "armes et munitions".

2005 – Formation de chiens de détection de produits accélérateurs d'incendie.

2007 – Formation à la détection des billets de banque.

2012 – Pour lutter contre le holiganisme création du module "recherche en pyrotechnie et en fumigènes".

2016 – Formation pour la recherche d'explosifs sur individu en mouvement (REXPEMO).

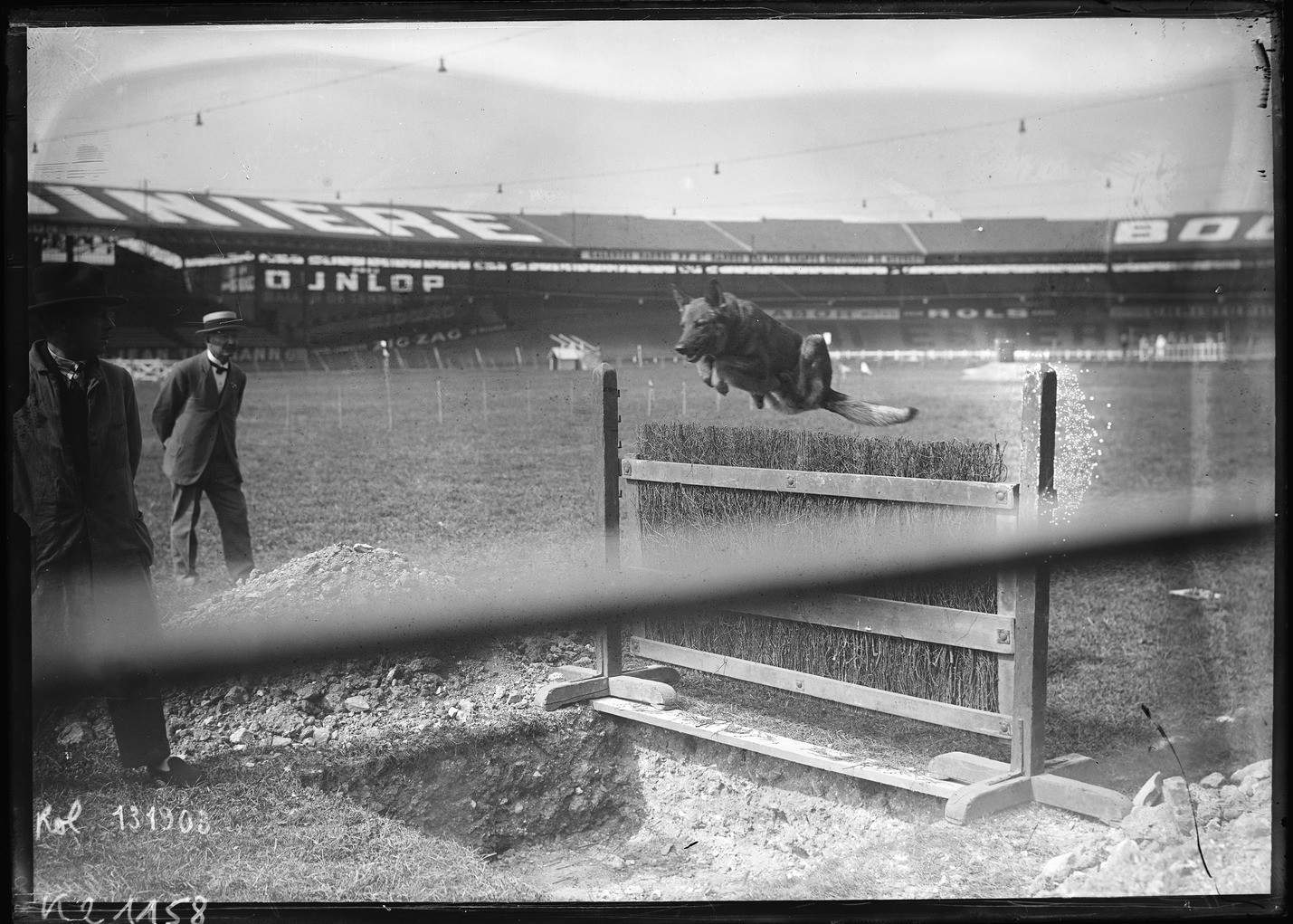

Entraînement de chien policier, 1913.

Concours de Chiens de Police, 1928.

Dressage des chiens douaniers, 1954.

Brigade canine de Grenoble 1979, le Berger Allemand était alors le chien le plus représenté au sein de la Police Nationale.

Aujourd'hui il ne constitue plus que 30% de l'effectif.

Dressage des chiens anti-drogue à l'École Nationale des Douanes De La Rochelle, 1984.

Berger Allemand Chien Gendarme, années 80.